PAPI DU BASSIN DE L'YONNE

Le bassin de l'Yonne, un territoire fortement exposé au risque inondation

Le bassin de l’Yonne est soumis à des types d’aléas inondation différents dont les effets peuvent se cumuler. La tête du bassin de superficie faible avec des pentes marquées, des sols imperméables (Morvan) et un chevelu hydrographique dense génère des crues amont à cinétique rapide voire des crues à régime torrentiel (Cure, Cousin). Au fur et à mesure que les pentes s’adoucissent et que les vallées s’ouvrent, les cinétiques de crues sont moins rapides. Ces crues intermédiaires caractérisent l’Yonne (jusqu’à l’aval de Joigny), l’Armançon et le Serein. Très réactives aux précipitations importantes et régulières sur une grande partie des bassins versants notamment en amont, elles produisent des inondations importantes dans les plaines. Par ailleurs, l’Yonne est à l’origine de grands épisodes de crues sur l’agglomération parisienne notamment quand ces crues sont concomitantes avec celles de la Seine ou de la Marne. Les évènements récents de mai-juin 2016 (débordement du grand ru à Chemilly et Beaumont, du ru de Sinotte à Gurgy avec plusieurs centaines de personnes évacuées) ont rappelé la rapidité et l’étendue des inondations provoquées par les débordements de petits cours d’eau suite à des précipitations massives sur leur bassins d’alimentation.

La bassin a ainsi connu une dizaine de crues historiques depuis la crue centennale de 1910 (en janvier 1910, décembre 1910, janvier 1924, janvier 1955, janvier 1982, avril 1998, mars 2001, mai 2013, juin 2016 et janvier 2018). Ces crues sont soit des crues hivernales succédant à plusieurs événements de pluie/neige ayant préalablement saturé les sols ; soit des crues de printemps générées par des pluies très intenses.

Les événements passés montrent également que le bassin est très sensible aux inondations par ruissellement consécutivement à des orages localisés du printemps à l’automne.

Un premier Programme d'études préalables (PEP) pour lutter contre les inondations

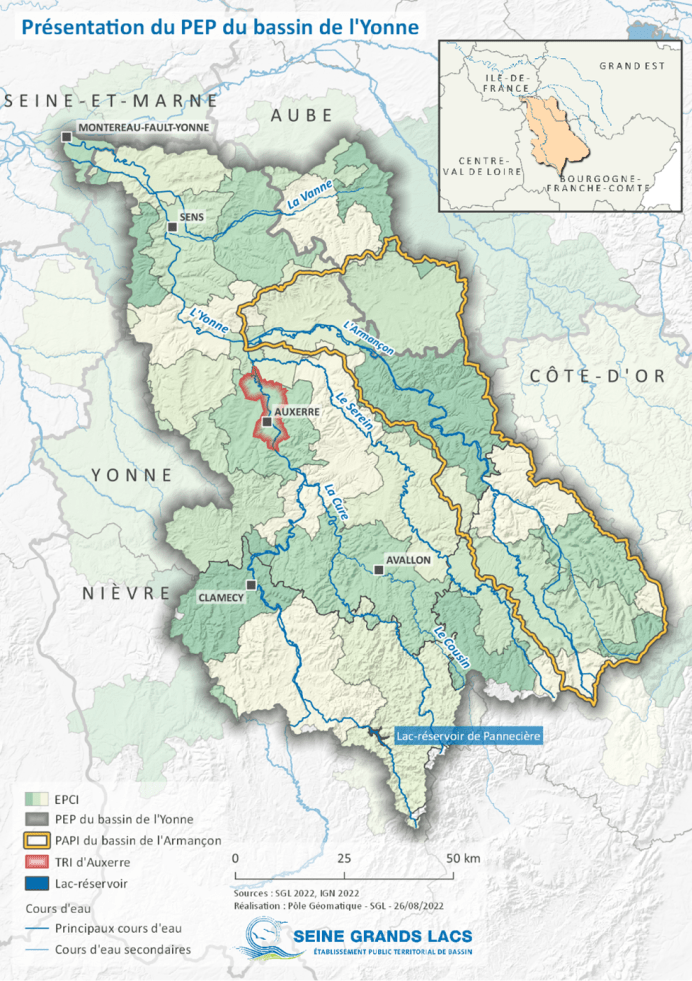

Démarche initiée en 2019, le Programme d'études préalables (PEP) du bassin de l’Yonne était la déclinaison opérationnelle du Territoire à Risque Important d’inondations (TRI) d’Auxerre (15 000 habitants exposés) et de la Stratégie Locale de Gestion du Risque Inondation (SLGRI) d’Auxerre et du bassin de l’Yonne Médian. Forte d’une concertation étroite entreprise avec les acteurs du bassin versant de l’Yonne, le dossier du PEP du bassin de l’Yonne a été validé sans aucune réserve par le Préfet de l’Yonne le 23 septembre 2022 pour une durée de 3 ans.

Ce programme d’actions constituait une étape essentielle à la mise en œuvre d’une politique de prévention des inondations sur le bassin de l’Yonne. En l’occurrence, en dehors de la politique de prévention des inondations mise en œuvre depuis une quinzaine d’années sur le bassin de l’Armançon, et l’approbation de la stratégie locale de gestion des risques d’inondations (SLGRI) du territoire à risque important d’inondations (TRI) de l’Auxerrois en 2016, aucun programme de cette envergure n’avait été conduit. En raison, l’évolution réglementaire des collectivités et des syndicats par l’introduction du champ de compétence de la gestion de l’eau, des milieux aquatiques et de la prévention des inondations (GEMAPI) ainsi que les crues majeures survenues en mai/juin 2016 et janvier/février 2018.

Le PEP du bassin de l’Yonne couvrait l’ensemble du bassin versant à l’exception de celui de l’Armançon, ce qui représente 581 communes et environ 400 000 habitants. Le programme était animé par Seine Grands Lacs, en étroite collaboration avec le Syndicat Mixte Yonne Médian et impliquait vingt-et-un maitre d’ouvrages :

- La communauté d’agglomération du Grand Sénonais,

- Les communautés de communes du Gâtinais-en-Bourgogne, du Jovinien, du Pays de Montereau, et Yonne Nord,

- Les communes d'Auxerre, Beaumont, Héry et Saint-Bris-le-Vineux,

- La Direction départementale des territoires de l'Yonne,

- La Direction Régionale et Interdépartementale de l’Environnement, de l’Aménagement et des Transports d’Île-de- France (DRIEAT),

- Le pôle d'équilibre territorial et rural (PETR) du Grand Auxerrois,

- Les services de l’Etat (Préfectures et DDT de la Seine-et-Marne, de l’Aube, de la Nièvre et de Côte d’Or regroupées),

- Le syndicat des déchets du Centre Yonne,

- Le syndicat du bassin du Serein,

- Seine Grands Lacs

- Les syndicats mixtes de la Vanne et de ses Affluents, du Parc naturel régional du Morvan, d'Yonne Beuvron, et d'Yonne Médian,

- Voies Navigables de France.

Avec un budget de 3,8 millions d’euros, subventionné à près de 61%, le programme est considéré comme un succès après trois ans de déploiement, avec près de 73% des actions engagées, dont 10 sur 68 finalisées.

Ce PEP était constitué majoritairement d'études ayant vocation à affiner la connaissance du territoire, à réduire sa vulnérabilité, et à préfigurer des travaux et actions (opérations de sensibilisation, culture de la mémoire du risque, diagnostics de vulnérabilité, etc.) qui seront ensuite mis en œuvre dans le cadre du futur PAPI 2026-2032.

Parmi les actions phares du PEP : des modélisations hydrauliques et hydrologiques sur les secteurs à enjeux, des recensements d’ouvrages existants, le déploiement et le développement d’actions de sensibilisation aux risques, une étude de gouvernance pour l’organisation de la démarche PAPI, la réalisation de diagnostics de vulnérabilité des territoires, l’accompagnement des collectivités à la réalisation des Plans communaux de sauvegarde et à la prise en compte du risque dans les documents d’urbanisme, etc.

Le PAPI du bassin de l'Yonne, un nouveau programme d'actions pour poursuivre et amplifier la prévention des inondations

Dans la continuité du Programme d’études préalables (PEP), le PAPI du bassin de l'Yonne a pour objectif d’amplifier la dynamique engagée sur la prévention des inondations au travers d’une meilleure synergie territoriale et d’un travail renforcé autour des solidarités amont/aval et inversement. Co-piloté par Seine Grands Lacs et le syndicat mixte Yonne Médian, son périmètre est similaire à celui du PEP.

Constitué de 77 actions portées par 27 maîtres d’ouvrage pour un budget estimé à 194 millions d’euros, le PAPI a pour ambitions de :

1. Poursuivre et accroître la mise en réseau des acteurs du bassin afin de fédérer autour d’un projet commun ambitieux de modération des inondations.

2. Poursuivre l’amélioration de la connaissance des phénomènes d’inondation par débordements de cours d'eau, ruissellements et remontées de nappes. Identifier les secteurs propices à la réalisation de travaux visant à réduire le risque inondation. Favoriser l’émergence de solutions fondées sur la nature.

3. Communiquer sur le risque inondation et les solutions mises en place pour le limiter. Entretenir et conforter la mémoire et la conscience des risques auprès d’un large panel d’acteurs (élus et agents des collectivités, scolaires, grand public, entreprises, professionnels, acteurs de l’urbanisme, profession agricole, etc.).

4. Améliorer la préparation collective en cas de crise inondation par la réalisation et/ou la mise à jour de documents opérationnels tels que les plans de crise (PGC, PCS, PICS, PCA), la mutualisation des moyens humains et matériels, mais aussi par la formation des acteurs et l’entraînement à la gestion de crise.

5. Encourager l’intégration des risques liés aux inondations dans les documents et les projets d’urbanisme : mise à jour de PPRI, accompagnement des collectivités et formation des professionnels de l’urbanisme.

6. Améliorer la connaissance de l’exposition des enjeux du territoire et engager des démarches pour réduire la vulnérabilité du territoire pour des enjeux identifiés comme prioritaires (habitations, entreprises, réseaux, infrastructures de services publics, etc.).

7. Poursuivre et accélérer la mise en oeuvre des actions de préservation et de restauration des cours d’eau et des zones d’expansion des crues (ZEC) du bassin.

8. Poursuivre les réflexions et travaux autour de la gestion des ruissellements en s’appuyant localement sur des études menées pendant le PEP et sur des travaux inscrits dans le PAPI (Auxerre, Saint-Bris-le-Vineux)

9. Accompagner et fédérer autour de Voies Navigables de France, particulièrement dans l’opération d’ampleur visant à renouveler les ouvrages sur l’Yonne.

Une consultation du public du 25 novembre au 25 décembre 2025

Du 25 novembre au 25 décembre 2025, le dossier du PAPI sera mis à la libre consultation des citoyens et des parties prenantes concernés par le périmètre du programme qui pourront formuler toute remarque et observation nécessitant des points d'éclairage quant aux pièces constitutives du dossier.

À l’issue de cette période, l’ensemble des observations et remarques ainsi formulées seront prises en compte pour apporter les suites données au projet. Un rapport présentant les observations accompagnées des suites données sera inclus au dossier, pour validation (labellisation) par les services de l’État.